住房合作雖非中國首創,但自新中國成立后也陸續進行了長達60-70年的探索和實踐,并在很長一段時期內住房合作是解決城市居民住房問題的重要方式之一。上世紀90年代后,從國家到地方政府都出臺了一系列政策鼓勵并規范住房合作的發展,并且在全國各地成立了5000余家住房合作社,解決了150余萬家庭的住房問題。

但隨著我國在1998年開啟了住房市場的貨幣化改革,住房合作逐漸談出了市場。但隨著“住房難”問題的凸顯以及房價與居民收入比的不斷增加,住房合作被認為是解決中國城市發展與住房問題的有效途徑之一重新進入了人們的視野,并且將逐漸發揮更加重要的作用。

新中國成立以后,對住房合作的探索和嘗試有五個階段,下面我們就分別介紹一下這幾個階段的發展歷程。

1950-1986年 嘗試與探索

新中國成立之初,合作建房就被視為解決住房問題的重要手段。為了解決新中國成立之初大中城市中普遍存在的“房慌”問題,20世紀50年代,在紡織、鐵路和煤礦等幾個行業開始試行住房“自建公助”,解決單位職工的住房困難。

“自建公助”是指企業中具有一定經濟能力的職工在自愿的基礎上,由所在企業組織起來建造住宅,而政府和企業根據可能條件,在土地、貸款、建筑材料、施工力量、市政設施等方面給予一定幫助的住房建造辦法。

青島國棉六廠(來源:網絡)

“自建公助”由青島國棉六廠所首創,該廠1952年便開始幫助職工自建住宅,到1956年底,共幫助職工建造了16027平方米(實際居住面積約合12781平方米)的住宅,滿足了505戶職工的居住要求。到1956年底,青島12個廠運用“自建公助”的方式建造了62744平方米(實際居住面積約合48129平方米)的住宅,滿足了2089戶職工家庭的居住需求。

青島的經驗在全國得到了推廣。1952年11月,上海市工務局公布試行《上海市簡單建筑暫行規則》,盡量“簡化私人建房的請照手續,并降低了建房標準,對鼓勵職工自建住房起了一定作用”。1953年,上海建成第一座“自建公助”工人新村——搬運新村。此外,重慶六一零紡織染廠工會也通過“自建公助”,修建了八十多間房屋。隨后“自建公助”開始在鐵路和煤礦系統展開。

自建公助房屋證明(來源:網絡)

據不完全統計,運用“自建公助”的模式,從1954年到1956年間,全國鐵路系統建設房屋超過120萬平方米,解決了45000戶職工的住宅問題,煤礦系統建設房屋1010520平方米住宅,解決了28898戶職工的住房問題。而最早開始“自建公助”紡織部門從1952年到1956年,在13個省、市的一部分工廠中幫助職工自建住宅243343平方米,解決7795戶職工住房問題。

雖然通過“自建公助”,在一定程度上解決了建國初期城市廠礦職工的基本住房問題,但在計劃經濟的體制束縛下,“自建公助”在建筑材料、施工力量以及貸款基金等物質條件上依然受到了很大限制。進入60年代后,由于物質材料更加短缺,各地“自建公助”工作基本停滯。但是“自建公助”是在特定歷史和社會經濟發展條件下誕生的城市居民住房解決方案,其中對國家、集體以及個人在住房建設和居住保障的關系的探索也為后期住房合作社的誕生提供了發展思路和積極的借鑒意義。

20世紀60年代后,隨著計劃經濟下“重生產、輕消費”政策對包括住房在內的“非生產性建設”的投資進行抑制,與此同時中國又經歷了一系列政治運動,對人均住房面積進行了嚴格的限定,一直到20世紀80年代,全國新建房屋的數量很少,翻修房屋成為住房供應的主要來源。

1986-1998年 發展與調適階段

中國從1978年起開始醞釀住房合作社,直到1986年12月,上海市二輕局玩具公司在市總工會、市政府有關部門及銀行、財政部門的支持下,建立了新欣住宅合作社。建房資金由社員、企業、銀行貸款各1/3。1989年底,合作社已建成住宅7處,共2.7萬平方米,解決了144戶職工的住房困難。新欣住宅合作社是新中國第一家住房合作社。

此后,沈陽市大東區職工集資合作建房聯社和武漢市常碼頭住宅合作社相繼誕生,昆明也于1987年年底成立了馬灑營住宅合作社。在1988年的一年中,建立住房合作社的城市由原來的4個發展到十余個。

1987年10 月,中國房地產協會在昆明組織部分城市的有關部門召開了第一次城市住宅合作社研討會,充分肯定了發展住房合作社是符合我國國情的。在上世紀80年代后期,建設部與中國房地產協會等政府主管機關和房地產行業社團、研究機構召開的多次研討會、座談會,不僅確立了住房合作社的性質、地位,明確了住房合作社發展的政策、方向,傳播了創辦住房合作社的經驗和方法,推動和促進了住房合作社在20世紀90年代的蓬勃發展。

1988年2月25日,國務院以(國發[1998]11號)印發《國務院住房制度改革領導小組關于在全國城鎮分期分批推行住房制度改革的實施方案》,第一次將住房合作社作為一種重要的建房形式。

1990年,陜西省銅川市發布實施《銅川市住宅合作社暫行辦法》(銅政發[1990]122號),是我國首次明確規范住房合作社的地方規范性文件,在我國住房合作社制度的發展過程中起著具有標志性意義。

1991年6月7日,國務院發出《關于繼續積極穩妥地進行城鎮住房制度改革的通知》(國發[1991]30號)中提到,積極組織集資建房和合作建房,表明政府層面對合作建房的支持。

1992年2月14日,國務院住房制度改革領導小組、建設部,國家稅務局頒布《城鎮住宅合作社管理暫行辦法》,對住房合作社的做法和成效進行了肯定,對住房合作社進行了定義。同時,還對住房合作社的主要任務、合作社的設立變更和終止、合作住宅的建設、管理和維修等進行了具體規定。將各級政府的建設行政主管部門確定為住房合作社的主要管理部門。這是我國對住房合作社的第一個規范性文件。

其中總則第三條對住房合作社的定義為:經市(縣)人民政府房地產行政主管部門批準,由城市居民、職工為改善自身住房條件而自愿參加,不以盈利為目的的公益性合作經濟組織,具有法人資格。

1992年5月30日北京市人民政府頒布了《北京市城鎮住宅合作社管理辦法》,大力推行住房合作社制度,先后建立了40多家住房合作社,成為地方住房合作社制度發展的典范。

1994年7月18日,國務院發布《國務院關于深化城鎮住房制度改革的決定》,再一次明確了國家對合作建房和住房合作社的鼓勵與支持態度:鼓勵集資合作建房,繼續發展住房合作社,在統一規劃的前提下,充分發揮各方面積極性,加快城鎮危舊住房改造。

1996年9月“中國合作住宅促進會”正式成立。

據統計,從1986年7月到1996年9月,全國住房合作社總數達到5000多個,涉及20多個省市,解決了150萬個中低收入家庭的住房問題。其中規模較大的上海市職工住宅合作社,由上海市總工會組建的,有100多個會員單位,建成住宅超過10萬平方米。南京市職工住宅合作社成立于1993年,在南京市政府和總工會的支持下,建成了江蘇省第一個以中小企事業單位和中低收人職工安居為目的的規范化住宅小區一一寧工新寓,竣工住宅超過10萬平方米,入住居民超過1300戶。

1998-2003年 衰落階段

1998年我國推行住房體制改革,停止實物分配,逐步實行住房分配貨幣化、商品化,商品房供應量俱增,住房發展重心偏移。從此,我國的住房分配制度逐漸由福利分房走向市場化供應。

同年,國務院頒發的《關于進一步深化住房制度改革加快住房建設的通知》(國發[1998]23號)中,把發展集資合作建房用專門條款加以明確,并把合作建房作為經濟適用住房體系的重要組成部分加以規范,合作建房享受經濟適用房的所有政策,這一規定表示了住房合作社只作為住房保障的一種建設模式而存在,住房合作社的發展進入衰落階段。

到2002年,全國住房合作社的數量不及90年代初的一半,年建房量不到全國總量的1%。北京2005年時,住房合作社的數量已經銳減至10家,而且全為單位型住房合作社。

2003-2015年 個人合作建房探索和嘗試階段

住房貨幣化改革帶來了住房市場的高度繁榮,商品住房成為房地產市場供應的主體,住房合作社作為住房保障的一部分受到更加嚴格的限制,逐漸退出人們的視野。從2003年起,國家陸續出臺一系列規定,對合作建房參與房地產開發經營進行了限制,其目的主要是為了防止單位、集體以合作建房名義進行實物分房或進行房地產開發。

但實際上,合作集資建房的適用范圍被進一步縮小,如何具體操作,實現其對構建住房保障體系的意義也未能得到明確強調。事實上,在集資合作建房組織方的單位被解體、參與者對傳統集資合作建房過程中不公平現象存在不滿等諸多因素的綜合影響下,各地住房合作社也逐漸縮水、停辦。

2003年8月12日,國務院頒發的《關于促進房地產市場持續健康發展的通知》(國發[2003]18號)規定:集資、合作建房是經濟適用住房建設的組成部分,其建設標準、參加對象和優惠政策,按照經濟適用住房的有關規定執行。任何單位不得以集資、合作建房名義,變相搞實物分房或房地產開發經營。

2006年5月24日,《國務院辦公廳轉發建設部等部門關于調整住房供應結構穩定住房價格意見的通知》(國辦發[2006]37號)文件進一步規定:嚴格規范集資合作建房,制止部分單位利用職權以集資合作建房名義,變相進行住房實物福利分配的違規行為。

2006年8月14日,建設部、監察部、國土資源部聯合發布《關于制止違規集資合作建房的通知》(建住房[2006]196號)文件規定:一律停止審批黨政機關集資合作建房項目。嚴禁黨政機關利用職權或其影響,以任何名義、任何方式搞集資合作建房,超標準為本單位職工牟取住房利益。

2007年8月7日,國務院發布的《國務院關于解決城市低收入家庭住房困難的若干意見》(國發[2007]24號)文件對集資合作建房有所放松:單位集資合作建房只能由距離城區較遠的獨立工礦企業和住房困難戶較多的企業,在符合城市規劃前提下,經城市人民政府批準,并利用自用土地組織實施。單位集資合作建房納入當地經濟適用住房供應計劃,其建設標準、供應對象、產權關系等均按照經濟適用住房的有關規定執行。在優先滿足本單位住房困難職工購買基礎上房源仍有多余的,由城市人民政府統一向符合經濟適用住房購買條件的家庭出售,或以成本價收購后用作廉租住房。各級國家機關一律不得搞單位集資合作建房;任何單位不得新征用或新購買土地搞集資合作建房;單位集資合作建房不得向非經濟適用住房供應對象出售。

緊隨其后,2007年12月1日,建設部、國家發展和改革委員會、監察部、財政部、國土資源部、中國人民銀行、國家稅務總局等七部門聯合發布的《經濟適用住房管理辦法》(建住房[2007]258號)除了規范化了8月7日《國務院關于解決城市低收入家庭住房困難的若干意見》對單位集資合作建房的相關規定外,還強調:向職工收取的單位集資合作建房款項實行專款管理、專項使用,并接受當地財政和經濟適用住房主管部門的監督。已參加福利分房、購買經濟適用住房或參加單位集資合作建房的人員,不得再次參加單位集資合作建房。嚴禁任何單位借集資合作建房名義,變相實施住房實物分配或商品房開發。單位集資合作建房原則上不收取管理費用,不得有利潤。

此階段的住房合作被完全納入了經濟適用房的范疇而存在,成為了與經濟適用房并行存在的另一個供應主體。在這種環境下,傳統由單位個集體發起的住房合作社基本退出了市場。

住房矛盾逐漸凸顯

另一方面,住房貨幣化改革帶來了住房市場的高度繁榮,同時也使得“住房難”問題愈發凸顯。2000-2006年間,房地產吸引大量資金注入,市場年平均投資增長率達20%。房地產市場呈現出一片繁榮之象。與此同時,房價飆升所帶來的是商品房平均售價與城市居民年人均可支配收入之比從1998年的3:10上升為2006年的1. 6:10。有研究還指出中國大部分城市的住宅價格與當地居民人均收入的比率大約為國際平均比率的6倍,居民買房負擔非常沉重。

與此同時,政府倡導的住房保障體系尚待進一步完善,難以滿足居民的住房需求。在這種背景下,住房合作社脫胎于過去依靠單位和集體自上而下的力量,向著個人合作建房的方向發展。

于凌罡在家里舉行的合作建房咨詢會

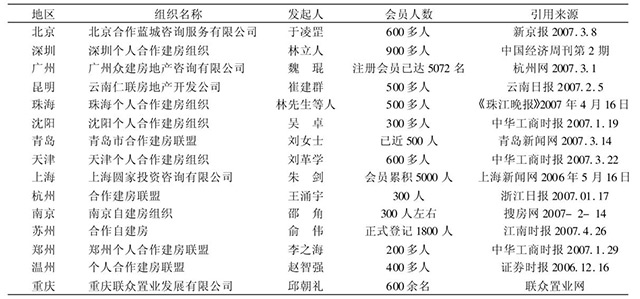

2003年,供職于聯想的IT工程師于凌罡在北京發起全國首個“個人合作建房”項目,掀開全國范圍內個人合作建房的序幕。此后,上海、南京、深圳、沈陽、溫州等地紛紛有人發動召集個人合作建房,媒體也紛紛開展有關個人合作建房的大討論。通過個人集資、成立住房合作社成為當時最熱門的房地產話題,眾多城市人群也因此將擁有住房的夢想寄托于這一住房建設模式。

資料來源:《個人集資建房的運作模式研究》紹興文理學院學報2007年12月刊

受困于拿地以及各地方政府對于個人合作建房的不同態度,雖然其中一些個人合作建房項目通過開發商代建成功實現了分房入住,但總體來講,中國個人合作建房仍然處于初期階段,主要目的是在房價高企的市場中實現人們基本的住房需求。對于社員的吸收,資金的收集和管理,拿地和項目的啟動等有了一定的實踐和探索,但對于住區規劃設計和建造實施,后期的運營和管理,社員背景的協調等方面,還需要進行探索和總結。

在此期間,各地方政府在住房保障體系內也對住房合作進行了一定的探索,2014年,《北京市城鎮基本住房保障條例》中推出了合作型保障房這一形式并在豐臺區和石景山區率先實施,政府提供土地,符合保障房要求的家庭出資建房,實行封閉運行管理,家庭退出時由政府依法收回住房。

2015年-今 中國特色住房合作社階段

2015年5月29日,中國房地產眾籌聯盟在上海成立,聯盟希望可以通過眾籌的方式解決中低收入人群的住房問題,其中住房合作成為聯盟成立后立志于推動并發展的重要項目之一,先后對國內外住房合作社以及住房合作制度的發展進行深入研究和總結,希望探索出一條中國特色住房合作體系。

我國住房制度改革,房地產市場化發展已經進入第30年,以市場化為導向的制度建設指導思想始終未發生重大變化,只是在住房制度設計的探索過程中,一直試圖在“住房保障”與“住房市場化”之間找到平衡點。

目前住房市場的主要矛盾是人民對美好宜居住房的需求與住房市場發展不平衡、不充分的矛盾。這種不平衡和不充分是供求雙方行為模式的不匹配造成的。提高匹配度的必要手段就是通過政府干預,增加新的住房供給體系。

歐洲成功的合作建房模式說明,增加住房合作體系,將有效增加保障性住房、租賃住房以及定制化的普通商品房供給,有效解決我國目前住房市場的主要矛盾。