談到日本的經濟問題,人們一般會慣性地想起日本在二十世紀九十年代初的資產泡沫破滅和經濟硬著陸,以及“失去的二十年”。但大家卻對日本經濟“失去二十年”的原因看法不一。反觀美國,2008年史無前例的次貸危機后,僅僅七年后經濟就呈現強勁復蘇之勢。當前,中國正面臨金融監管加強和金融去杠桿的緊迫任務,如何來借鑒日美經濟的去杠桿經歷,來選擇中國式去杠桿的可行路徑,已經成為非常現實的問題。

本文認為,中國經濟更現實的選擇是穩杠桿和轉杠桿,重點通過金融監管體制和激勵約束機制改革,降低金融部門的杠桿率,以此來帶動國企和地方政府降杠桿。

一、杠桿過度往往會引發金融危機

杠桿率的波峰波谷往往同一個國家的興盛衰退緊密相連。總體看,高而穩定的杠桿率水平并不一定意味著高風險,而需要引起注意的是快速增長的杠桿率。杠桿率判定上有一種“5-30規則”,認為在5年的時間內,若以一國信貸規模與GDP之比為代表的杠桿率水平增長幅度超過30個百分點,之后該國就會迎來一輪金融危機,這一規則已被多次驗證,如1985-1989年的日本經濟、1993-1997年的泰國和馬來西亞經濟、2003-2007年的美國經濟等。

那么高杠桿是如何引發金融危機呢?杠桿率過高往往會導致負債方的付息償債壓力過大而無法維持,從而出現違約、破產清算或重組的情況。當較多企業出現債務問題,大面積的違約和清算將觸發費雪的債務-通縮多米諾骨牌,引發大規模廉價拋售、資產價格下跌、通貨緊縮、失業率上升、實際利率上升等一系列連鎖反應,從而引發金融危機。

二、美國走出次貸泥潭得益于成功去杠桿

2008年次貸危機導致美國經濟硬著陸,但經過一系列政策手段,美國通過政府加杠桿,來幫助居民和企業緩慢去杠桿,從目前美國經濟指標來看,美國的去杠桿進程是成功的,失業率低,通脹穩定,經濟增長較快,2015年、2016年實際GDP增長分別達到2.6%、1.6%。

(一)危機前美國杠桿率高企的原因

金融危機之前,美國經濟杠桿率不斷上升。從監管缺失角度看,金融監管的欠缺導致美國金融創新過度、評級與風險偏好失真,過于寬松的按揭貸款政策使得美國家庭負債率水漲船高。從資產泡沫角度看,危機前房地產價格的快速攀升導致了市場形成資產價格上漲的單向預期,持續推動了以獲取資產增值收益為目的的信貸投資需求擴張。

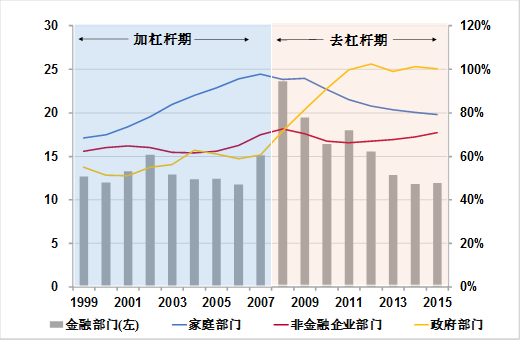

在上述因素的影響下,金融危機前美國各部門杠桿率上升迅速。一是家庭部門的杠桿率不斷上升。2001-2007年,美國家庭部門杠桿率提高了24.2個百分點,這一期間美國家庭消費傾向明顯上升,美國家庭債務與可支配收入的比率從約90%升至120%以上。在房地產資產和按揭貸款帶動下,家庭部門總資產亦出現較明顯的增長,房價與租金比例顯著高于平均水平,資產泡沫快速形成。

二是金融部門高杠桿運行。金融機構杠桿率從2001年的13.3倍提高到了2008年的23.6倍。美國家庭和政府部門的過度借貸和高杠桿都是通過金融部門來實現。金融市場的高杠桿集中體現在以投資銀行為代表的金融機構的運營上。以高盛為例,其2007年末財報披露的財務杠桿為26.2倍;雷曼在破產前杠桿倍數達到37倍。

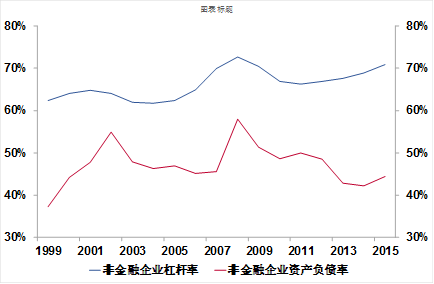

三是非金融企業杠桿率上升明顯。2003-2007年非金融企業杠桿率提高了10.8個百分點,2007年非金融企業杠桿率達到72.7%。

四是政府債務不斷累積。2001-2007年,美國政府部門杠桿率提高了9.6個百分點。由于布什政府推行減稅和增加開支的政策,美國的財政預算自2002年開始一直為赤字狀態。2007年美國政府財政赤字占GDP 比重達到4.9%,聯邦政府負債占GDP 比重達到55.6%,州和地方政府負債占GDP 比重達到24.7%。

圖表1:美國各部門杠桿率走勢

數據來源:BIS,美聯儲,中泰證券研究所

圖表2:危機時美國企業杠桿率與資產負債率齊升

數據來源:BIS,美聯儲,中泰證券研究所

(二)美國去杠桿的政策舉措

在次貸危機時期,為了避免金融市場流動性困難,降低家庭部門和金融機構的債務壓力,美國政府采取了一系列創新財政貨幣手段和逆周期的政策舉措。

一是美聯儲通過資產購買計劃,持續向市場提供流動性,以應對次貸危機引發的大規模信貸緊縮,修復貨幣傳導機制,擴張信用,幫助金融機構和家庭部門平穩降低杠桿率。第一,啟用短期招標工具(TAF)、一級交易商信貸工具(PDCF)、定期證券信貸工具(TSLF),分別向存款金融機構和一級交易商提供流動性。第二,啟用資產支持商業票據貨幣市場共同基金流動性工具(AMLF)、商業票據融資工具(CPFF)、貨幣市場投資者融資工具(MMIFF),分別向存款類金融機構和銀行控股公司、票據發行人以及貨幣市場投資者提供流動性。第三,啟用中長期證券購買計劃、定期資產支持證券信貸工具(TALF),向房利美、房地美、聯邦房貸銀行、持有資產支持證券(ABS)的美國企業和投資基金提供流動性。

二是政府部門通過加杠桿,大幅提高預算赤字,實施大規模的經濟刺激計劃以提振總需求。通過《美國復蘇與再投資法案》,從2009年開始的10年間投入7872億美元,用于減稅、政府財政紓困,以及健康醫療、教育科研、交通運輸和房屋城市發展等領域的投資。2009年美國政府預算赤字達到創紀錄的1.42萬億美元,占GDP比重升至10.1%的最高水平。同時,美國政府積極采取增長導向的減稅政策,例如允許企業沖銷固定年度的資本性投資;對中小企業實行稅收減免、投資優惠、雇傭獎賞等。這些政策鼓勵了企業在美投資,既有助于創造就業,也能擴充資本存量,支持經濟增長。

三是美國政府和聯邦存款保險公司(FDIC)積極幫助企業解困。2009年美國會授權美國政府,使之有權決定托管或接管陷入困境的金融機構,然后對它進行有效和有序的重組,即通過出售或轉移出現問題的金融機構的資產或債務,或者就金融機構的合同進行重新談判,以及處理金融衍生產品投資等途徑,防止了金融機構資產負債狀況進一步惡化。FDIC也將處置對象從瀕臨破產的金融機構擴大到受危機影響嚴重、經營壓力較大的金融機構。FDIC通過積極對收購問題貸款的投資基金進行擔保,以及出臺臨時流動性擔保計劃,致力于解凍信貸市場、清理銀行體系資產負債表、協助處置高風險大型復雜金融機構等。美財政部也通過擔保債權、提供再融資等方式幫助通用汽車公司成功實現重整,避免了破產。

美國政府和FDIC的各種緊急救助措施和長期安排,逐漸推動美國金融和非金融部門業務發生了重大結構性調整,在去杠桿化方面取得了進展。

(三)美國去杠桿政策效果顯著

一是美國家庭部門去杠桿成效顯著。2015年美國家庭部門杠桿率從高峰期降低了18.6個百分點。美國失業率也從2009年10月金融危機最高失業率10.0%下降了到了2017年4月的4.4%。

二是美國金融機構降杠桿效果顯著。金融機構杠桿率從高峰期的23.6倍降到了2015年的12倍。從資產端來看,美國金融部門信貸資產由2008年高峰值的25.8萬億一直回落,與GDP之比由2008年的1.75一直下降至2015年的1.30。

三是美國非金融企業杠桿率小幅下降,由2008年的72.7驟降至2011年的66.3%,隨后一直呈上升趨勢,2015年已反彈至70.9%。非金融企業杠桿率的走勢體現了金融危機時期最低效的企業會被徹底淘汰出局,市場迅速出清,資源重新配置到效率高的企業。

四是美聯儲和美國政府部門加杠桿明顯。一方面,量化寬松政策的實施使得美聯儲資產負債表規模較2008年危機爆發前膨脹了4倍多,超過了4萬億美元。另一方面,美國政府杠桿率較2007年大幅提升39.4個百分點,杠桿率達到100.0%。債務的增長主要來自聯邦政府,州和地方政府負債相對平穩。

三、日本去杠桿的前車之鑒

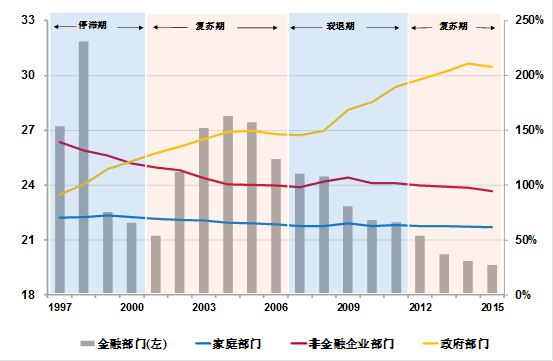

日本經濟去杠桿過程曲折。1990年日本經濟泡沫破滅以來,不同于美國的去杠桿路徑,日本金融部門和非金融部門去杠桿過程非常緩慢,整個去杠桿過程從1990年直到今天仍在繼續,并且還未出現強有力的觸底反彈傾向。非金融企業杠桿率和資產負債率、金融企業杠桿率均顯著高于美國水平。后果就是市場不能有效出清,難以實現資源的重新配置,再加上人口老齡化嚴重,最終導致了日本經濟增長乏力,長期處于債務通縮陰影中。

圖表3:日本各部門杠桿率走勢

數據來源:BIS,日本央行,中泰證券研究所

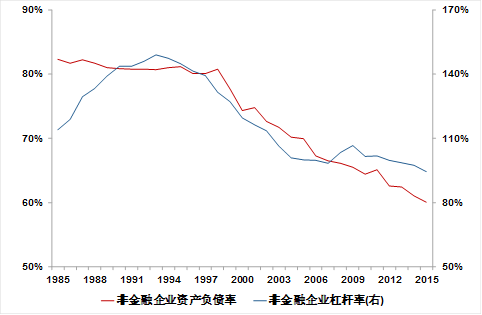

圖表4:90年后日本非金融企業去杠桿歷程延續至今

數據來源:BIS,日本財務省,中泰證券研究所

(一)日本杠桿率攀升原因

與美國杠桿率高企的原因相似,二十世紀八十年代后期,日本金融監管體制尚不完善,政府為了提高通脹率,防止日元升值,持續實施了寬松的貨幣政策。金融機構向股票市場和房地產市場提供大量的流動性,導致金融部門杠桿率高企,推動投機熱潮高漲。1990年,日本家庭部門的杠桿率達到峰值70.6%,而美國同期僅為60.3%。1990年日本金融部門的杠桿率因為數據原因無法得到,但是1990年日本非金融企業的杠桿率達到143.8%,而美國同期僅為63.1%。

(二)日本去杠桿進程一波三折

1990年日本經濟泡沫破滅,日本股票價格和土地價格深度調整,金融市場深受打擊,并且波及到了實體經濟。企業壓縮投資、減支裁員,銀行緊縮信貸,家庭消費低迷。日本政府一方面通過不斷提高財政赤字擴大總需求,動用公共資金救助國內金融機構;另一方面通過擴張性的貨幣政策,降低利率,提高貨幣供應量,但總體收效甚微,經濟持續低迷。

1990-2015年,26年間日本家庭部門杠桿率從70.6%下降到61.7%,杠桿水平已經較低;但非金融機構杠桿率從143.8%下降到94.3%,杠桿水平仍然較高,究其原因,既有泡沫經濟破滅后“僵尸企業”的存在和企業總體資產負債嚴重失衡阻礙了資源再配置的原因,又有人口老齡化、持續通縮導致勞動供給減少和有效需求不足的原因。

其中,因為非金融企業部門去杠桿進程緩慢,相對應的銀行不良率一直處于高位,銀行利潤被侵蝕。直到2001年,日本政府強制要求主要銀行加快不良債權的處理進程,才最終推動銀行不良率明顯下降。整個日本銀行業的不良率從2001年4月的10%下降到了2006年3月的3%。

此外,快速的人口老齡化不僅降低了勞動力供給與國內需求,而且增加了財政負擔。日本政府杠桿率不斷攀升,已處于OECD國家最高位,每年政府預算的近三分之一用于社保相關支出。

四、中國將如何去杠桿

(一)美日模式對我國的借鑒

美國和日本同樣是去杠桿,結局卻如此不同。美國的去杠桿過程是劇烈的,慘痛的,可以說是以經濟硬著陸為代價的,但往往這種形式的去杠桿對于經濟來說也是最高效的,伴隨著各部門去杠桿的推進,市場快速出清,資源重新配置整合,推動經濟快速復蘇。日本與美國形成鮮明對比,日本金融部門和非金融部門去杠桿過程持續二十多年,也難言成功,結局是是經濟的持續低迷和政府的債務高企。

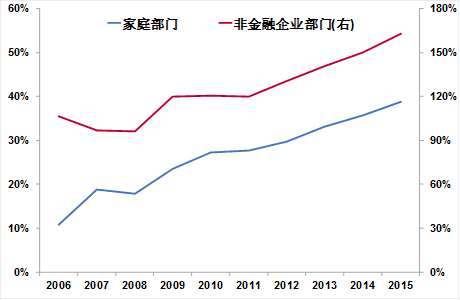

相較而言,我國非金融企業杠桿率近年快速上升,從2006年的106.5%上升到了2015年的162.8%,上升幅度高達56.3個百分點。這一水平已經高于日本1990年143.8%的峰值。此外,如果用我國其他存款性公司“總資產”與“實收資本”的比值來代表金融機構杠桿率的話,其水平已經從2006年的33.7倍增加到了2016年的49.1倍。我國去杠桿形勢嚴峻,如果政策模式選擇出錯,就有可能走向日本的老路。

圖表5:中國家庭部門和非金融企業部門杠桿率走勢

數據來源:Wind,中泰證券研究所

(二)中國究竟是去杠桿還是穩杠桿

從 美國和日本去杠桿的案例看,實質上都是通過危機和危機后的應對舉措來達到去杠桿的目標。共同的特點是,金融企業、非金融企業和居民部門的杠桿率都下降了,但政府部門的杠桿率都在不斷上升。相比之下,中國因為沒有爆發危機,故去杠桿的難度更大,因為資產泡沫不破,各方利益主體會與決策者博弈,力求避免因去杠桿而帶來利益受損。

雖然近期金融監管趨于嚴厲,金融機構已經感受到降杠桿的壓力,但我國治國理政的總原則的底線是穩增長和不發生系統性金融危機,所以我們無法采納美國式的迅速市場出清模式;但任由杠桿繼續攀升,極易陷入日本90年代的困境,非金融企業債務過重而且長時間無法恢復元氣。

我們認為,去杠桿作為經濟結構改革的一個重要內容,是非常有必要的。但在操作層面,必須了解哪些杠桿要去、哪些杠桿要穩、哪些杠桿要加。基本判斷是:政府部門的杠桿要加,否則經濟矛盾就會凸顯;金融企業和非金融企業要去杠桿,居民部門則要穩杠桿,三者加總后看,中國經濟能實現穩杠桿就非常不錯了。

首先,中國政府債務對GDP比率到2015年為39.4%。加上地方政府負有擔保責任的債務和可能承擔一定救助責任的債務,2015年全國政府債務的杠桿率上升到41.5%左右,到2020年應該會超過50%。政府部門的杠桿率水平低于歐盟60%的預警線,也低于當前主要經濟體。

因此,中國目前政府部門的杠桿率水平與發達國家相比,并不算高,但與中國經濟社會的發展階段相比,還是偏高了。但無論是美國的經驗還是日本的經驗,政府部門的杠桿率水平都的提升,中國隨著人口老齡化問題的越來越嚴峻,政府的財政支出會超常增長,即今后中國政府部門的杠桿率水平將會越來越高。

其次,如前所述,中國非金融企業部門的杠桿率水平幾乎是全球最高的,必須去杠桿,如中國非金融企業的杠桿率超過美國的兩倍。可以采取的對策是:

1)減少產能過剩行業產品供給,通過價格傳導支撐這些企業盈利,同時加強政府預算約束與銀行信貸流向控制,避免信貸資金繼續流向這些行業。去產能和壓縮產量政策需要有延續性,避免反彈。

2)推動國企治理和混合所有制,根據國資委提供的數據,國有及國有控股企業的杠桿率平均水平大約為66%,普遍高于民營企業,要從管理層面降低企業的借貸沖動,切實提高企業生產效率和創新能力。要逐漸清理資不抵債、盈利性差的僵尸企業。

3)有序降低金融機構杠桿率。美日金融危機的爆發都有金融監管欠缺的原因,但監管用力過猛又有可能引發危機,所以應該逐步推動,減少資金空轉需要有政策耐心。此外,金融機構降杠桿可能首先擠出民企的信貸資源,所以需要以“有送有緊,區別對待”的方針調節信貸流向。

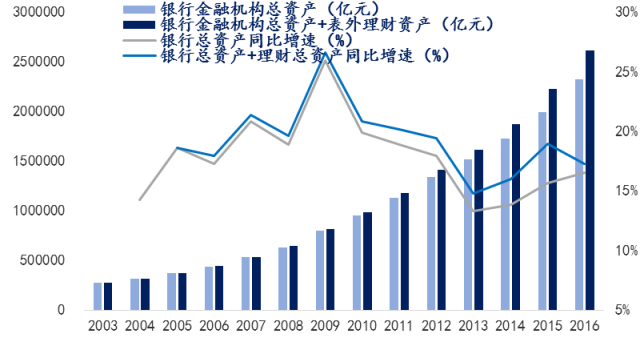

此外,對金融企業的去杠桿必須持續推進,因為中國金融業對GDP的貢獻過大了,2016年達到8.3%,超過美國、日本和英國的相應水平,這也是中國經濟脫實向虛的典型表現,如銀行的表外業務,金融機構的同業業務和民間理財業務等,這些年來都空前繁榮,同時也隱含了巨大系統性風險。金融機構去杠桿,實質上也有利于企業和政府部門去杠桿,尤其是國企和地方政府去杠桿,如去年銀行業總資產增加了33萬億,其對應的很大一部分就是國有企業和地方政府的負債。

第三是居民部門必須要穩杠桿。2016年居民部門的杠桿率估計上升了近10個百分點,在50%左右。保守估計,即便在目前嚴控房貸的情況下,到2020年,居民部門的杠桿率水平也將達到或超過60%,這就等于當前日本的水平了,而日本社會的居民信用高度發達,中國與之差距巨大,這意味著未來居民債務違約風險大幅增加,故居民部門必須穩杠桿,即要居民房貸要采取更加嚴格的手段去控制。

五、金融去杠桿才是重中之重

此外,對金融企業的去杠桿必須持續推進,因為中國金融業對GDP的貢獻過大了,2016年達到8.3%,超過美國、日本和英國的相應水平,這也是中國經濟脫實向虛的典型表現,如銀行的表外業務,金融機構的同業業務和民間理財業務等,這些年來都空前繁榮,同時也隱含了巨大系統性風險。金融機構去杠桿,實質上也有利于企業和政府部門去杠桿,尤其是國企和地方政府去杠桿,如去年銀行業總資產增加了33萬億,其對應的很大一部分就是國有企業和地方政府的負債。

圖表6:中國銀行業的總資產規模持續高增長

數據來源:Wind,中泰證券研究所

相對低的經濟增速與較高的貨幣增速,必然導致杠桿率的不斷上升。杠桿率有它的極限,這就決定了持續寬松的貨幣政策或積極的財政政策不能持久用下去。實質上,這是一道簡單的數學應用題,正如權威人士在去年5月9日第三次發文指出的那樣:“貨幣擴張對經濟增長的邊際效應遞減”、“樹不能長到天上,高杠桿必然帶來高風險,控制不好就會引發系統性金融危機,導致經濟負增長,甚至讓老百姓儲蓄泡湯”。

正是基于對系統性金融危機的擔憂,從去年下半年開始,我國金融監管力度明顯加大。以銀行表外業務為例,在2007-2015的八年中,銀行理財產品余額每年的增速幾乎都維持在50%以上,但2016年增速不足25%。此外,很多金融創新類項目被擱置,股票發行注冊制和上海戰略性新興板被延后。

綜上所述,假定2016年全社會總債務率為260%左右,如果非金融企業部門的杠桿率能夠從目前的160%以上降至2020年的140%,同時政府與居民部門的杠桿率水平合計至少要提升20%,那么,至2020年全社會的杠桿率水平能夠維持與目前差不多的水平已經很不錯了。

從國際經驗看,如果經濟不出現硬著陸,則要讓全社會的杠桿率水平降下來的難度非常大,如我們既要穩增長,又要保就業,投資增速就很難降,故企業杠桿率的下降難度就很大;一旦出現諸如股市大跌之類的意味,在多方博弈之下,金融機構降杠桿的進程也得放緩。如果總是一味去謀求“無痛療法”,最終則不得不接受更大的痛苦。

(來源:中泰證券)